【媒體報導】除草劑噴紅豆07 》曾德賜/固殺草做為紅豆落葉劑,可能的風險與因應之道

更新時間:2020-07-06 09:17:01 /

張貼時間:2020-07-06 09:08:54

興新聞張貼者

單位秘書室

新聞來源上下游

2,937

稿源:2020 -07-06/上下游

文/曾德賜(中興大學植物病理學系名譽教授)

固殺草開放作為紅豆採收前落葉劑,最近在國內引發熱烈討論,主要爭議在於其已知具有神經毒性與生殖毒性,且在使用後會有由豆莢轉移到紅豆上殘留的問題,作為採收前落葉劑是否妥當。當記者請教我的專業意見時,我心裡的感受是相當複雜的,此一採收前落葉劑在應用管理上,務必要能有專業的用藥輔導和妥適的殘留監測與風險管理,否則問題一旦發生恐非大家所樂見。

這議題再次凸顯了台灣農藥應用的老問題,源頭專業管理沒有做好,對於不斷衍生的一堆問題老是頭痛醫頭、腳痛醫腳,挖東牆補西牆,永遠沒完沒了,既浪費人力財力,不但問題依舊,更讓問題衍生不斷。

從巴拉刈禁用到固殺草爭議,均凸顯藥劑應用管理問題

紅豆是國人普遍喜食農產品,也是台灣栽培面積達6000公頃、產值可達十億的重要作物,由於人力上普遍老化缺乏的問題,採收前以落葉劑巴拉刈處理是多年來政府核可的習用技藝,政府從今年(2020)二月正式禁用巴拉刈,主要原因並非農業應用上人員安全、藥效或殘留等發生問題,而是基於被用於自殺時無藥可救。

巴拉刈之所以會牽連到自殺,歸根究底是藥劑應用管理的問題,本該在管理層面去解決。例如美國是全球農業科技的龍頭,也是巴拉刈應用最多的國家,因為管理上有專業證照把關,美國並沒有需要禁用的問題,然而,如果沒有專業把關,個人也只能贊同禁用,因為取得太容易已經衍生問題,且在不知情的狀況下如果發生使用者不小心受害,那更情何以堪。

禁掉巴拉刈後,為了讓豆農能有替代藥劑可用,在相關農試單位的配合努力下,兩年間相繼有氯酸鈉、壬酸的推出後,農政單位有心為民眾解決問題所做的努力是值得肯定的。在氯酸納、壬酸推出後,此次又準備開放第三個紅豆落葉劑選項─固殺草,也反映這些藥劑推廣應用所遭遇的重重問題,包含發揮藥效所須時間、價格、殘留風險以及對環境的衝擊等,尤以固殺草可能帶來的影響,最值得消費大眾關心。

固殺草應用上值得關心的五大問題

固殺草(glufosinate) 自1981年Hoechst AG(今Bayer CropScience)推出迄今已近 40年,國內也已引進三十多年,登記推出此產品的廠商計有23家,一個合法登記的藥劑擴大到紅豆上作為落葉劑使用,農試單位也依法行政,做了藥效、殘留消退、容許量訂定等必需的試驗評估工作,按常理經驗,理應通過登記公告推廣應用,甚至因其體恤民意、嘉惠業界,按理該政策應該要給予讚許,為何反而引起爭議?

基於對藥理的了解及用藥安全的考量,個人必須指出的是,一個重要藥劑在推出後,與其應用相關科技研究發展─包括藥理、安全性評估等,通常是持續的,這也是農藥應用性得以不斷進步的原動力。在持續更新的研究中,當藥理或安全性評估有證據顯示會產生負面影響時,藥劑的使用就會受到質疑而必須做必要的調整,嚴重時甚至必須下架。

(1)固殺草的多重作用特性:殺草劑、抗菌劑、神經毒、代謝毒

就藥性而言,固殺草其實是兼具殺草劑、抗菌劑(antimicrobial)、神經毒、代謝毒性等特性於一身的藥劑,其結構與麩胺酸(glutamate) 相近,之所以可以做為殺草劑,主要為可競爭性(competitively)、不可回復的(irreversibly)抑制麩醯胺合成酶(glutamine synthetase) 的作用,此一酵素於動/植物系統、甚至微生物都很重要,且同樣會受到影響。

於植物系統,其主要存在於葉綠體,為行氨同化作用(ammonia assimilation)生合成胺基酸的關鍵酵素,也是解除光呼吸作用(photorespiration) 所產生氨(ammonia) 的毒性所必須,也因而固殺草的殺草作用必須在光線照射下方得以發揮。

(2)對動物的神經毒性:干擾氮代謝,影響腦部運作

就動物系統而言,固殺草的作用性除了影響麩醯胺合成酶以致干擾整個氮代謝系統,更麻煩的是,由於麩胺酸為腦部神經激動型(excitatory)傳導的主要傳遞物質,固殺草的結構類似物(analogue)性質,也影響到生物醫學領域神經傳導作用中攸關重要的麩胺酸(glutamate)受體(receptor)的功能,同時更波及到已知與麩胺酸受體有關的包括N-甲基-D-天門冬胺酸(N-methyl-D- aspartate,NMDA)、α-氨基-3-羥基-5-甲基異噁唑-4-丙酸(α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid,AMPA)、及紅藻氨酸(kainite)等三種受體及相關生命功能的運作,其中尤以對NMDA受體的影響最受到關注。

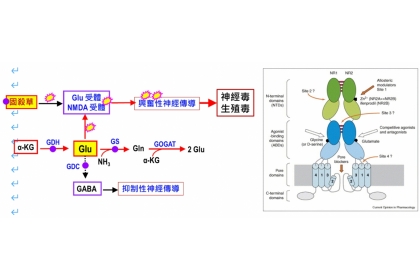

如圖示,進到腦部的固殺草,除了可以取代麩胺酸鍵結到麩胺酸受體,造成受體結構電位改變,以致帶正電的鈉離子衝進細胞造成細胞去極化所導致的類似神經毒(neurotoxicity)的激動傳導作用。

在小鼠的試驗其更已被證實可以激活(activation) NMDA受體(NMDA receptor),導致一氧化氮自由基NO生合成的增加,進而導致強直性-陣攣性癲癇發作(tonic-clonic seizures)以及全身強直陣攣型癲癇發作(generalized convulsions),且其作用過程顯然與殺草作用攸關的麩醯胺合成酶(glutamine synthetase))的抑制作用並無關連。NMDA受體已知為控制突觸的可塑性與記憶功能的主要分子裝置,媒體報導已知固殺草自殺案例受害者有記憶喪失現象或與此有關。

(3)固殺草具有神經毒性,與一般除草劑不同

不同於一般所知的除草劑,固殺草是具有神經毒的,且多數試驗動物無一倖免,哺乳類動物中已知狗最敏感,人類則敏感性和狗差不多。其口服急毒性LD50(mg/kg bw) 因動物種類而異,大鼠為1500-2000,狗為200-400,人跟狗接近,屬於中等毒,更值得注意的是,添加了界面活性劑所調配的成品配方毒性是固殺草的兩倍半左右,施用上適當的防護是絕對必要的。

在諸多農藥中,神經毒一直是最受到社會大眾關心的,當其在腦部中樞神經與麩胺酸受體(receptor) 結合,即可導致與有機磷、氨基甲酸鹽、尼古丁等神經毒性殺蟲劑類似的鈉離子內流(influx) 所激發激動性(exicitatory) 不可控的神經衝動,所導致的痙攣、抽搐等中毒病徵也類似,上述這些特性在固殺草早期初登記作為除草劑應用階段也格外受到關注。

(4)固殺草的生殖毒性(reproduction toxicity)問題,歐盟停止核准登記

固殺草因為生殖毒性問題,歐盟於2018年已經停止核准其登記(歐盟於2009年規定,農藥若具有生殖毒性即不容許使用),此份官方正式文件批示NOT APPROVED,所顯示的意義相當值得重視。因其生殖毒性在動物方面(尤其是人類)發育中的腦部似乎對此種毒性特別敏感,既有的試驗動物測試已證實,其可影響胚胎腦部(foetal brain) 的發育,導致功能上的異常。

就大鼠試驗所見,其會影響到腦泡(brain vesicle) 與神經管(nerve tube) 神經上皮(neuroepithelium) 之發育,導致神經上皮細胞死亡與畸形,並造成前腦(forebrain) 發育不全(underdeveloped)、頭部水泡(blisters)、唇裂(cleft lips)、及抑制中腦(midbrain) 細胞分化等致畸胎性(teratogenic) 發育後果。另一雄鼠暴露試驗也證實,進入體內後固殺草會有差異性累積於特定器官的現象,腎臟與睪丸依次為累積最多的器官。此外生殖毒性通常與胚胎發育階段密切有關,以小鼠暴露試驗所見,懷孕第10天處理除造成胚胎發育遲緩,更有超過80%胎兒造成先天缺陷。

(5)固殺草對環境生態的影響

另外就環境生態而言,麩醯胺合成酶是絕大部分微生物行氨同化作用(ammonia assimilation) 的關鍵酵素,其受到抑制所導致的抗菌劑效果,不只影響到對動物健康維繫攸關重要的微生物群相(microbiota),也影響到植物棲息土壤中不同微生物群相的消長,既有的研究已證實,固殺草的應用,會明顯減損土壤中對作物生長有益的木黴菌屬(Trichoderma) 的族群繁衍,而有利於病原性黃萎病菌(Verticillium dahliae) 族群的增殖,此一影響性,很值得作物栽培上土壤傳播性病害防治管理相關從業人員注意。

此種抗菌劑效果近年來相當被重視,其對人類體內共生性-尤其是益生性微生物的差別性影響,更值得關心。

此外,固殺草水溶性極佳,其分子結構很容易被土壤中的有機質吸附,但不會被土壤顆粒吸附,此特性與巴拉刈顯著不同,在土壤中其移動性(mobility) 屬於中到高度,尤其在缺乏有機質的沙質土,其確有隨水逕流/滲濾汙染水域及地下水的疑慮。

固殺草對水生生物包括水蚤(daphnia)、蚵、蛤及特定魚蝦等毒性是高的,以市售成品為例,只要1ppm左右即可導致蚵、蛤死亡。由於紅豆採收後,通常緊接著就是淹水整地及水稻種植,因而固殺草使用後對水生物毒性的風險也很值得關心。

結論:作為紅豆落葉劑使用可能的風險與因應

固殺草在國內主要作為旱田除草之用,已知十來種登記應用作物的殘留容許量,除了毛豆的容許殘留量稍高在0.2 ppm以外,多數在0.05-0.1 ppm範圍。

此次農政單位預計開放固殺草紅豆栽培上作為採收前落葉劑,是首度登記容許將其直接噴在食用作物上,由於藥劑具有局部系統移行之特性,經兩個試驗單位田間試驗測試、殘留監測及毒理評估結果,建議將殘留容許量(MRL) 定為2 ppm。防檢局認為,固殺草用於乾豆上的MRL也是訂在2 ppm,因此紅豆也訂為2ppm,此乃經過農藥審議諮議委員會毒理專家們審慎評估後所做成的結論。

若純粹依照現行農藥管理規範,針對固殺草開放的試驗、法定程序都已經完成,依法公告實施理所當然,外人無須多加置喙,然則當深思固殺草藥性的諸多特性,許多憂慮不覺浮上心頭,主要擔心的不是容許量訂2 ppm的問題(當然能夠訂得更低對民眾健康更有保障!),而是在目前農藥的販賣應用管理體制下,若沒有完整配套即開放,將潛藏危機。

就個人所知,在本案尚未定案之前,早已有部分業者違規使用固殺草作為落葉劑,其中甚至有稀釋50倍(濃度高達2700 ppm)的高劑量用法,這一方面反映農民確實有需求,但也顯示,台灣多年來存在農藥取得容易、違規用藥等應用管理問題。

基於安全考量,個人認為,固殺草若要開放,做好風險控管是必要的前提,除了相關管理單位務必加強風險監測管理有關作為外,相關產品也必須加註類似「具有生殖毒性,嬰幼兒與孕婦暴露會有風險!」,另外,「施用人員應接受專業訓練並持有專業證照」,才能避免/減低對自身及週邊民眾與環境生態的負面影響。

文/曾德賜(中興大學植物病理學系名譽教授)

固殺草開放作為紅豆採收前落葉劑,最近在國內引發熱烈討論,主要爭議在於其已知具有神經毒性與生殖毒性,且在使用後會有由豆莢轉移到紅豆上殘留的問題,作為採收前落葉劑是否妥當。當記者請教我的專業意見時,我心裡的感受是相當複雜的,此一採收前落葉劑在應用管理上,務必要能有專業的用藥輔導和妥適的殘留監測與風險管理,否則問題一旦發生恐非大家所樂見。

這議題再次凸顯了台灣農藥應用的老問題,源頭專業管理沒有做好,對於不斷衍生的一堆問題老是頭痛醫頭、腳痛醫腳,挖東牆補西牆,永遠沒完沒了,既浪費人力財力,不但問題依舊,更讓問題衍生不斷。

從巴拉刈禁用到固殺草爭議,均凸顯藥劑應用管理問題

紅豆是國人普遍喜食農產品,也是台灣栽培面積達6000公頃、產值可達十億的重要作物,由於人力上普遍老化缺乏的問題,採收前以落葉劑巴拉刈處理是多年來政府核可的習用技藝,政府從今年(2020)二月正式禁用巴拉刈,主要原因並非農業應用上人員安全、藥效或殘留等發生問題,而是基於被用於自殺時無藥可救。

巴拉刈之所以會牽連到自殺,歸根究底是藥劑應用管理的問題,本該在管理層面去解決。例如美國是全球農業科技的龍頭,也是巴拉刈應用最多的國家,因為管理上有專業證照把關,美國並沒有需要禁用的問題,然而,如果沒有專業把關,個人也只能贊同禁用,因為取得太容易已經衍生問題,且在不知情的狀況下如果發生使用者不小心受害,那更情何以堪。

禁掉巴拉刈後,為了讓豆農能有替代藥劑可用,在相關農試單位的配合努力下,兩年間相繼有氯酸鈉、壬酸的推出後,農政單位有心為民眾解決問題所做的努力是值得肯定的。在氯酸納、壬酸推出後,此次又準備開放第三個紅豆落葉劑選項─固殺草,也反映這些藥劑推廣應用所遭遇的重重問題,包含發揮藥效所須時間、價格、殘留風險以及對環境的衝擊等,尤以固殺草可能帶來的影響,最值得消費大眾關心。

固殺草應用上值得關心的五大問題

固殺草(glufosinate) 自1981年Hoechst AG(今Bayer CropScience)推出迄今已近 40年,國內也已引進三十多年,登記推出此產品的廠商計有23家,一個合法登記的藥劑擴大到紅豆上作為落葉劑使用,農試單位也依法行政,做了藥效、殘留消退、容許量訂定等必需的試驗評估工作,按常理經驗,理應通過登記公告推廣應用,甚至因其體恤民意、嘉惠業界,按理該政策應該要給予讚許,為何反而引起爭議?

基於對藥理的了解及用藥安全的考量,個人必須指出的是,一個重要藥劑在推出後,與其應用相關科技研究發展─包括藥理、安全性評估等,通常是持續的,這也是農藥應用性得以不斷進步的原動力。在持續更新的研究中,當藥理或安全性評估有證據顯示會產生負面影響時,藥劑的使用就會受到質疑而必須做必要的調整,嚴重時甚至必須下架。

(1)固殺草的多重作用特性:殺草劑、抗菌劑、神經毒、代謝毒

就藥性而言,固殺草其實是兼具殺草劑、抗菌劑(antimicrobial)、神經毒、代謝毒性等特性於一身的藥劑,其結構與麩胺酸(glutamate) 相近,之所以可以做為殺草劑,主要為可競爭性(competitively)、不可回復的(irreversibly)抑制麩醯胺合成酶(glutamine synthetase) 的作用,此一酵素於動/植物系統、甚至微生物都很重要,且同樣會受到影響。

於植物系統,其主要存在於葉綠體,為行氨同化作用(ammonia assimilation)生合成胺基酸的關鍵酵素,也是解除光呼吸作用(photorespiration) 所產生氨(ammonia) 的毒性所必須,也因而固殺草的殺草作用必須在光線照射下方得以發揮。

(2)對動物的神經毒性:干擾氮代謝,影響腦部運作

就動物系統而言,固殺草的作用性除了影響麩醯胺合成酶以致干擾整個氮代謝系統,更麻煩的是,由於麩胺酸為腦部神經激動型(excitatory)傳導的主要傳遞物質,固殺草的結構類似物(analogue)性質,也影響到生物醫學領域神經傳導作用中攸關重要的麩胺酸(glutamate)受體(receptor)的功能,同時更波及到已知與麩胺酸受體有關的包括N-甲基-D-天門冬胺酸(N-methyl-D- aspartate,NMDA)、α-氨基-3-羥基-5-甲基異噁唑-4-丙酸(α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid,AMPA)、及紅藻氨酸(kainite)等三種受體及相關生命功能的運作,其中尤以對NMDA受體的影響最受到關注。

如圖示,進到腦部的固殺草,除了可以取代麩胺酸鍵結到麩胺酸受體,造成受體結構電位改變,以致帶正電的鈉離子衝進細胞造成細胞去極化所導致的類似神經毒(neurotoxicity)的激動傳導作用。

在小鼠的試驗其更已被證實可以激活(activation) NMDA受體(NMDA receptor),導致一氧化氮自由基NO生合成的增加,進而導致強直性-陣攣性癲癇發作(tonic-clonic seizures)以及全身強直陣攣型癲癇發作(generalized convulsions),且其作用過程顯然與殺草作用攸關的麩醯胺合成酶(glutamine synthetase))的抑制作用並無關連。NMDA受體已知為控制突觸的可塑性與記憶功能的主要分子裝置,媒體報導已知固殺草自殺案例受害者有記憶喪失現象或與此有關。

(3)固殺草具有神經毒性,與一般除草劑不同

不同於一般所知的除草劑,固殺草是具有神經毒的,且多數試驗動物無一倖免,哺乳類動物中已知狗最敏感,人類則敏感性和狗差不多。其口服急毒性LD50(mg/kg bw) 因動物種類而異,大鼠為1500-2000,狗為200-400,人跟狗接近,屬於中等毒,更值得注意的是,添加了界面活性劑所調配的成品配方毒性是固殺草的兩倍半左右,施用上適當的防護是絕對必要的。

在諸多農藥中,神經毒一直是最受到社會大眾關心的,當其在腦部中樞神經與麩胺酸受體(receptor) 結合,即可導致與有機磷、氨基甲酸鹽、尼古丁等神經毒性殺蟲劑類似的鈉離子內流(influx) 所激發激動性(exicitatory) 不可控的神經衝動,所導致的痙攣、抽搐等中毒病徵也類似,上述這些特性在固殺草早期初登記作為除草劑應用階段也格外受到關注。

(4)固殺草的生殖毒性(reproduction toxicity)問題,歐盟停止核准登記

固殺草因為生殖毒性問題,歐盟於2018年已經停止核准其登記(歐盟於2009年規定,農藥若具有生殖毒性即不容許使用),此份官方正式文件批示NOT APPROVED,所顯示的意義相當值得重視。因其生殖毒性在動物方面(尤其是人類)發育中的腦部似乎對此種毒性特別敏感,既有的試驗動物測試已證實,其可影響胚胎腦部(foetal brain) 的發育,導致功能上的異常。

就大鼠試驗所見,其會影響到腦泡(brain vesicle) 與神經管(nerve tube) 神經上皮(neuroepithelium) 之發育,導致神經上皮細胞死亡與畸形,並造成前腦(forebrain) 發育不全(underdeveloped)、頭部水泡(blisters)、唇裂(cleft lips)、及抑制中腦(midbrain) 細胞分化等致畸胎性(teratogenic) 發育後果。另一雄鼠暴露試驗也證實,進入體內後固殺草會有差異性累積於特定器官的現象,腎臟與睪丸依次為累積最多的器官。此外生殖毒性通常與胚胎發育階段密切有關,以小鼠暴露試驗所見,懷孕第10天處理除造成胚胎發育遲緩,更有超過80%胎兒造成先天缺陷。

(5)固殺草對環境生態的影響

另外就環境生態而言,麩醯胺合成酶是絕大部分微生物行氨同化作用(ammonia assimilation) 的關鍵酵素,其受到抑制所導致的抗菌劑效果,不只影響到對動物健康維繫攸關重要的微生物群相(microbiota),也影響到植物棲息土壤中不同微生物群相的消長,既有的研究已證實,固殺草的應用,會明顯減損土壤中對作物生長有益的木黴菌屬(Trichoderma) 的族群繁衍,而有利於病原性黃萎病菌(Verticillium dahliae) 族群的增殖,此一影響性,很值得作物栽培上土壤傳播性病害防治管理相關從業人員注意。

此種抗菌劑效果近年來相當被重視,其對人類體內共生性-尤其是益生性微生物的差別性影響,更值得關心。

此外,固殺草水溶性極佳,其分子結構很容易被土壤中的有機質吸附,但不會被土壤顆粒吸附,此特性與巴拉刈顯著不同,在土壤中其移動性(mobility) 屬於中到高度,尤其在缺乏有機質的沙質土,其確有隨水逕流/滲濾汙染水域及地下水的疑慮。

固殺草對水生生物包括水蚤(daphnia)、蚵、蛤及特定魚蝦等毒性是高的,以市售成品為例,只要1ppm左右即可導致蚵、蛤死亡。由於紅豆採收後,通常緊接著就是淹水整地及水稻種植,因而固殺草使用後對水生物毒性的風險也很值得關心。

結論:作為紅豆落葉劑使用可能的風險與因應

固殺草在國內主要作為旱田除草之用,已知十來種登記應用作物的殘留容許量,除了毛豆的容許殘留量稍高在0.2 ppm以外,多數在0.05-0.1 ppm範圍。

此次農政單位預計開放固殺草紅豆栽培上作為採收前落葉劑,是首度登記容許將其直接噴在食用作物上,由於藥劑具有局部系統移行之特性,經兩個試驗單位田間試驗測試、殘留監測及毒理評估結果,建議將殘留容許量(MRL) 定為2 ppm。防檢局認為,固殺草用於乾豆上的MRL也是訂在2 ppm,因此紅豆也訂為2ppm,此乃經過農藥審議諮議委員會毒理專家們審慎評估後所做成的結論。

若純粹依照現行農藥管理規範,針對固殺草開放的試驗、法定程序都已經完成,依法公告實施理所當然,外人無須多加置喙,然則當深思固殺草藥性的諸多特性,許多憂慮不覺浮上心頭,主要擔心的不是容許量訂2 ppm的問題(當然能夠訂得更低對民眾健康更有保障!),而是在目前農藥的販賣應用管理體制下,若沒有完整配套即開放,將潛藏危機。

就個人所知,在本案尚未定案之前,早已有部分業者違規使用固殺草作為落葉劑,其中甚至有稀釋50倍(濃度高達2700 ppm)的高劑量用法,這一方面反映農民確實有需求,但也顯示,台灣多年來存在農藥取得容易、違規用藥等應用管理問題。

基於安全考量,個人認為,固殺草若要開放,做好風險控管是必要的前提,除了相關管理單位務必加強風險監測管理有關作為外,相關產品也必須加註類似「具有生殖毒性,嬰幼兒與孕婦暴露會有風險!」,另外,「施用人員應接受專業訓練並持有專業證照」,才能避免/減低對自身及週邊民眾與環境生態的負面影響。