【公關中心】食品微生物感測技術新突破:中興大學開發奈米刷狀結構微生物感測器

更新時間:2025-11-07 14:11:53 /

張貼時間:2025-11-07 14:04:14

興新聞張貼者

單位秘書室

新聞來源秘書室媒體公關中心

1,219

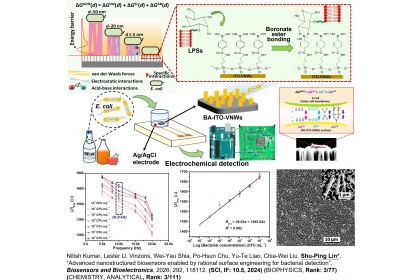

細菌污染長期對公共衛生、食品安全與環境監測構成嚴峻挑戰。國立中興大學生醫工程研究所林淑萍教授領導的研究團隊,成功開發出具奈米刷狀結構的高靈敏微生物感測器,有別於以往辨識菌種,需透過實驗室5至6天的細菌培養,此項感測器能在9分鐘快速辨識革蘭氏菌株,為食品檢測與臨床應用開啟新契機。該成果發表於分析化學與生物物理學領域排名前 3% 的國際頂尖期刊《Biosensors and Bioelectronics》(2024 年影響因子IF:10.5;CHEMISTRY, ANALYTICAL, Rank: 3/111;BIOPHYSICS, Rank: 3/77)。

本研究結合國立陽明交通大學電機工程學系廖育德教授團隊開發的可攜式電化學阻抗頻譜(EIS)晶片,使檢測可於實驗室外快速完成。國立中興大學獸醫學系夏偉堯副教授進一步驗證該奈米刷微生物感測器在果汁與牛奶樣品中辨識革蘭氏陰性菌的能力,顯示其未來可延伸應用於其他食品與醫療檢測領域。

研究團隊設計出一種新型奈米刷狀結構感測平台,藉由半導體蝕刻技術精準控制奈米刷密度,並以硼酸(boronic acid, BA)修飾其表面以提升細菌辨識效能。透過表面工程調節細菌與奈米電極之間的界面交互作用,有效增強細菌附著能力與感測靈敏度,使其在複雜樣品中亦能快速、準確地偵測微量細菌。

林淑萍教授表示,此次研發出的奈米刷狀結構微生物感測器,可在9分鐘內快速反應,特別是對於革蘭氏陰性菌(如大腸桿菌)辨識靈敏度極高,同時可搭配微型化EIS晶片,具有可攜式、即時檢測的特性。感測細菌濃度範圍從每毫升10 至 107 菌落數(10–107 CFU/mL)。

林淑萍教授強調,透過合理的表面奈米工程設計,可顯著優化感測界面交互作用,為新一代微生物感測器的開發與食品即時檢測應用提供全新方向。本研究為國科會計畫「發展高效能晶片及生成式AI結合多重智慧感測以精準檢驗豬群病原」的衍生成果,由國立中興大學趙裕展教授統籌,整合國立陽明交通大學與國立成功大學的跨校團隊共同研發。

該微生物感測器已於液態食品樣品中及可攜式電化學阻抗晶片量測平台上成功驗證,展現其在快速革蘭氏菌株鑑別與實際食品安全檢測中的高度潛力。

論文連結:https://doi.org/10.1016/j.bios.2025.118112

本研究結合國立陽明交通大學電機工程學系廖育德教授團隊開發的可攜式電化學阻抗頻譜(EIS)晶片,使檢測可於實驗室外快速完成。國立中興大學獸醫學系夏偉堯副教授進一步驗證該奈米刷微生物感測器在果汁與牛奶樣品中辨識革蘭氏陰性菌的能力,顯示其未來可延伸應用於其他食品與醫療檢測領域。

研究團隊設計出一種新型奈米刷狀結構感測平台,藉由半導體蝕刻技術精準控制奈米刷密度,並以硼酸(boronic acid, BA)修飾其表面以提升細菌辨識效能。透過表面工程調節細菌與奈米電極之間的界面交互作用,有效增強細菌附著能力與感測靈敏度,使其在複雜樣品中亦能快速、準確地偵測微量細菌。

林淑萍教授表示,此次研發出的奈米刷狀結構微生物感測器,可在9分鐘內快速反應,特別是對於革蘭氏陰性菌(如大腸桿菌)辨識靈敏度極高,同時可搭配微型化EIS晶片,具有可攜式、即時檢測的特性。感測細菌濃度範圍從每毫升10 至 107 菌落數(10–107 CFU/mL)。

林淑萍教授強調,透過合理的表面奈米工程設計,可顯著優化感測界面交互作用,為新一代微生物感測器的開發與食品即時檢測應用提供全新方向。本研究為國科會計畫「發展高效能晶片及生成式AI結合多重智慧感測以精準檢驗豬群病原」的衍生成果,由國立中興大學趙裕展教授統籌,整合國立陽明交通大學與國立成功大學的跨校團隊共同研發。

該微生物感測器已於液態食品樣品中及可攜式電化學阻抗晶片量測平台上成功驗證,展現其在快速革蘭氏菌株鑑別與實際食品安全檢測中的高度潛力。

論文連結:https://doi.org/10.1016/j.bios.2025.118112